※ 이 글은 전시 감상 및 문화유산 기록을 목적으로 작성되었습니다.

사용된 사진은 현장에서 직접 촬영한 이미지이며,

필요한 경우 관련 기관, 단체 또는 공개된 자료를 참고하거나 일부 포함할 수 있습니다.

이 경우, 출처를 반드시 포함하겠습니다.

모든 콘텐츠는 비영리 목적으로 작성되었으며,

저작권은 해당 작가·기관에 있으며, 요청 시 즉시 수정 또는 삭제하겠습니다.

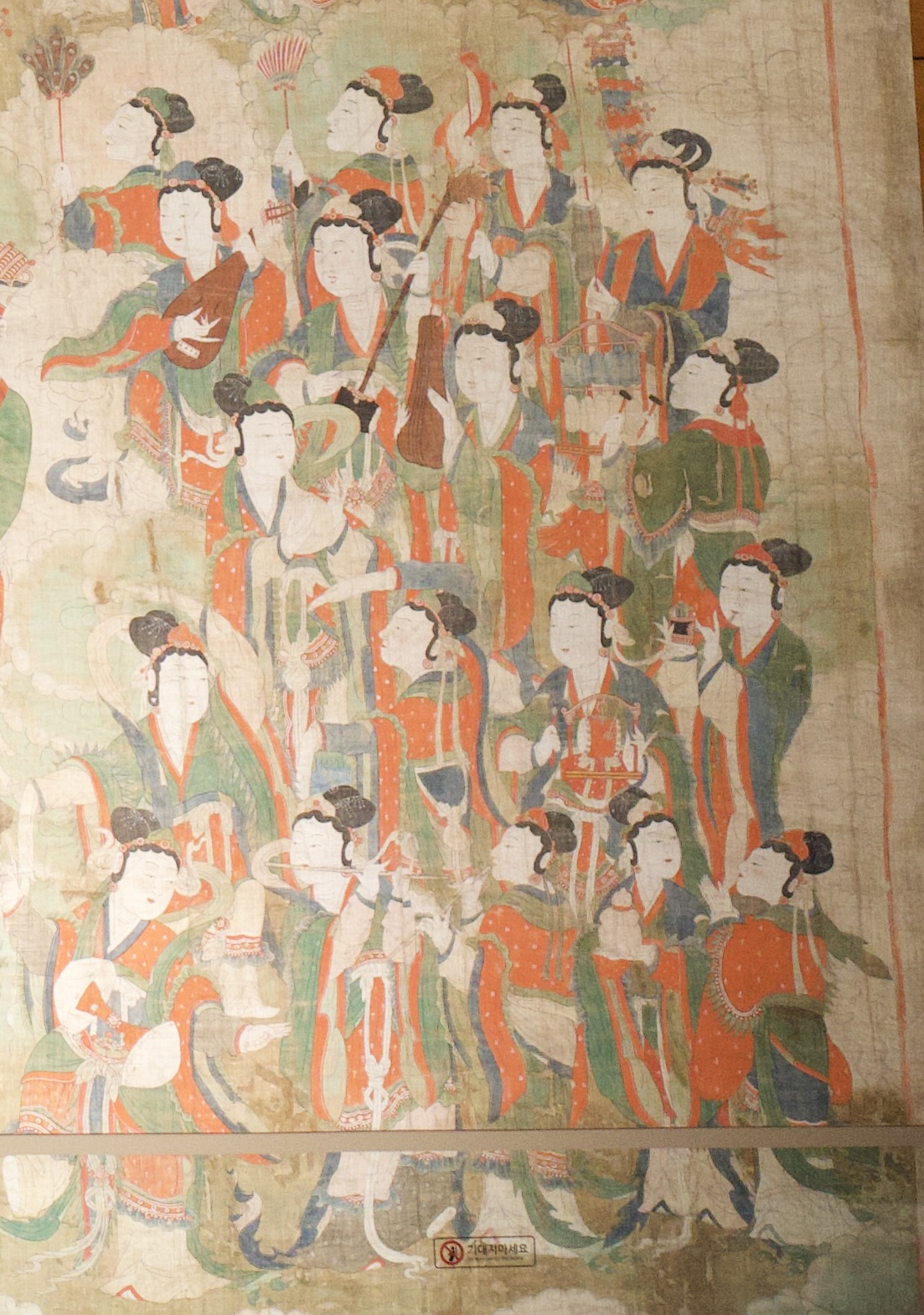

2024.05.01 ~ 2024.10.13에 전시를 진행한 진천 영수사 괘불로 영수사는 충북 진천에 있으며 2008.03.12 보물 1551호로 지정되었다.

세로 848cm, 가로 581cm 17폭의 삼베를 연결하여 만든 이 불화는 현존 괘불 중 가장 많은 인원이 등장한다.

존명은 도록에 나온것을 참고했다.

총 140명의 인물이 등장하는데 법화경 서품에서 석가모니의 설법회 장면을 도해했다.

구도는 상단, 중단, 하단으로 중단의 설법회 화면이 3/2를 차지하고 있고, 그림의 시선이 본존에서 사리불존자로 매끄럽게 이동한다.

최상단은 꽃비가 내리고 본존 광배에서 나온 찬란한 빛이 화면을 가득 메우고 있으며 좌우로 타방불과 비천이 있다.

비천불은 좌1, 우1 총 2위로 좌우 끝에 있는데 옷자락과 천의 자락을 휘날리며 날아오고 있고 좌측은 향로, 우측은 연꽃을 지물로 들고 머리에 화관을 쓰고 있다.

타방불은 좌7, 우6 총 13위로 구름을 타고 군집을 이루며 내려오고 있는데 적색 대의, 녹색 상의를 입고 녹색 연화대좌 위에 앉아 합장 하고 있다.

상단에는 금강, 팔부중, 용녀, 용왕 등이 자리하고 있다.

우측에 용녀, 좌측에 용왕이 있는데 부처님을 바라보고 있다.

용왕은 제왕형으로 머리에 원유관을 쓰고 백색 내의 위에 녹색 포를 그 위에 청색 천의를 입고 있으며, 옷에는 당초문이 수놓아져 있고 손에는 홀을 들고 있다.

용녀상은 묶어 올린 머리, 백색 내의 위 3엽의 연꽃이 시문 된 적색 포와 녹색 천의를 입고 합장하고 있다.

용녀와 용왕 옆에는 팔부중이 있다.

팔부중은 도상이 다 채용되는 경우가 있고, 일부만 채용되는 경우가 있다.

용녀와 용왕 옆에 2위씩 총 4위가 있으며 간나라, 가루바, 건달바, 야차 혹은 아수라로 추정 되는데 모두 시선이 본존을 향해 있다.

머리가 불꽃으로 타오르는 모양을 한 상은 아수라 혹은 야차로 연잎문이 시문 된 적색 포 위에 녹색 스카프를 두르고 합장하고 있다.

간나라는 갑옷을 착용하고 창, 뿔, 악기 도상과 같이 표현되는데 중년의 모습을 하고 뿔 달린 코끼리를 쓰고 백색 스카프를 두르고 합장하고 있다.

건달바는 머리에 사자모양? 탈을 쓰고 칼, 악기와 관련된 도상으로 표현되는데 중년 모습에 사자로 생각되는 동물을 쓰고 국화문이 시문 된 적색 포 위에 녹색 스카프를 두르고 합장하고 있다.

가루라는 새와 관련된 이미지가 있어 깃털 달린 투구를 쓰는 도상이 많다.

좌측에 깃털 달린 투구를 쓰고 3엽의 연화문이 시문 된 녹색 포 위 청색 군위를 돌리고 손은 군위를 잡고 있다.

금강은상단 좌우 끝에 4위씩 총 8위로 아형 3위, 홈형 3위, 윗니를 드러낸 홈형 2위로 구성되어 있다.

석굴암의 금강역사와 비슷한 형태인데, 조선의 특징인 하체는 군위만 입고 화염을 두른 천의를 입고 창 혹은 합장하는 자세로 표현되어 있다.

머리관을 쓰고 눈썹과 수염이 덥수룩하게 표현되어 있으며 2위만 지권인이고 나머지는 합장을 하고 있다.

시방불은 좌4, 우4 총 8위로 구성되어 있다.

반개한 눈에 적당한 크기와 입을 가지고 합장하는 자세인데 좌우 불 모두 내의, 포, 대의를 입고 있으며 문양은 동일하지만 다른 색으로 표현했다.

일부는 정상계주를 생략하고 일부는 중앙계주를 표현했다.

다음은 중단을 보겠다.

중단은 설법회 장면으로 본존을 중심으로 아래에 불탁과 사리불존자가 있고 양옆으로 보살, 제자 등 다양하게 배치되어 있다.

본존은 앙련과 복련으로 표현된 연화대좌 위 결가부좌 자세를 하고 있는데 두번째 발가락이 발등보다 내려가 있다.

변형된 우견편단 안으로 상의, 군의, 승각기를 입고 있는데 대의 몸체에는 금니 당초원문, 단에는 연화녹화문, 상의에는 연화문, 단에는 결렬금문, 승각기 단은 연화당초원문이 시문되어 있다.

눈은 반개하고 팔자형 눈썹, 입술의 끝과 코의 넓이가 동일하며 얼굴은 둥근편으로 인중에 팔자 수염과 턱에는 나선형 수염이 있다.

머리는 중앙계주, 정상계주가 표현되어 있다.

상체는 넓고 당당하며 수인은 항마촉지인인데 오른손 새끼손가락을 살짝 벌리고 있다.

두광과 신광에는 붉은 화염문이 있고 본존 앞 불탁에는 향로, 초, 공양물 등이 있다.

본존 아래에 뒷모습을 한 사리불존자가 있다.

승려가 등장한 최초의 괘불이며 법화경 서품, 방편품의 내용을 도해한 것이다.

녹색과 적색 돗자리 위 뒷모습으로 무릎을 꿇고 있는데 황색 가사와 장삼을 입고 청색 머리에 녹색 원형 광배가 보인다.

본존불 신광 옆에는 아난과 가섭이 시립하고 있는데 내의, 상의, 대의를 입고 있으며 머리 뒤로 원형 광배가 있다.

가섭은 노비구 형상으로 얼굴과 목에 주름이 있고 민머리인데 상의 단에 결렬금문이 시문 되어 있고

아난은 청년의 모습으로 청색 머리와 턱수염, 목에 삼도가 있고 대의 단에 연화녹화문이 시문 되어 있다.

그 옆으로 세줄씩 보살이 있는데 존명은 알수없다.

반개한 눈, 팔자형 눈썹, 작은 입술, 인중의 팔자형 수염, 턱의 나선형 수염, 머리 뒤로 원형 광배가 있다.

넓은 어깨에 비해 손과 발이 작고 목에는 삼도가 있다.

옷은 대의를 걸친 형태와 천의만 걸친 형태 2종류로 나뉘며 연화녹화문, 연화문, 결렬금문, 연화당초문이 색만 바꿔가며 시문되어 있다.

본존불 대각선 아래에 연꽃 지물을 들고 있는 보살은 석가모니의 협시인 문수와 보현으로 생각된다.

좌우로 백의를 입은 2위는 합장하고 시선은 대중을 향해 있으며 화관에 화불이 표현된 보살은 관세음, 정병이 표현된 보살은 대세지로 추정된다.

나한상은 보살 위에 배치되어 있는데 옆모습을 한 나한이 2명, 정면 나한은 1명이고 나머지는 본존불을 향하고 있다.

옷은 내의, 포, 상의, 대의가 있는데 다 갖춰 입은 나한이 5명, 3가지는 5명, 2가지는 4명, 1가지는 1명으로

문양은 연잎문, 국화문, 운문, 결렬금문, 갈모금문 등이 각기 다른 색상으로 표현되어 있다.

수인도 지권인 4명, 합장 6명, 설법인 1명이고 정병, 용, 호랑이 지물은 1명씩 있다.

2명의 수인은 확인할 수 없다.

사천왕상은 사방을 지키는 신으로 조선시대는 서방 광목천왕이 탑, 북방 다문천왕이 비파를 들고 있다.

갑옷에는 귀면, 동물 장식을 포함해 화려한 장식이 부착되어 있고 머리에 화관을 쓴 중국풍으로 전투용이 아닌 의식용에 가깝다.

모두 머리에 원형 광배, 큰 코와 눈, 덥수룩한 수염이 있고 좌측은 입이 아형, 우측은 입이 홈형으로 되어 있다.

좌측의 동방 지국천왕, 북방 다문천왕 우측은 남방 증장천왕과 서방 광목천왕

지국천왕은 칼을 들고 갑옷에는 소슬문, 운문, 어문 등 다양한 문양이 시문 되었고 다문천왕은 비파를 들고 갑옷에 운문이 시문 되어 있다.

증장천왕은 용과 여의주를 들고 운문, 갈모금문, 어문 등이 시문 되었고 광목천왕은 당과 탑을 들고 운문, 연화녹화문이 시문 되었다.

천인은 양옆 사천왕상 위에 1위씩 총 2위가 있다.

머리에 원유관을 쓰고 원형 광배가 있는 천인은 보살과 같은 이목구비를 가지고 있고, 백색 내의와 녹색 포 위에 천의를 두르고 합장하고 있다. 다른 천인도 보살과 동일한 화관을 두고 적색 상의 위 청색 천의를 입고 합장하고 있는 모습이다.

사리불존자 아래 하단 인물은 총 59명으로 구름에 둘러싸여 있다.

하단 우바새는 절을 하거나 합장하는 모습 등 다양한 형태로 묘사했으며, 양옆에는 대중과 주악천인이 있다.

대중 사이에 전륜성인과 위데히왕비가 있을 것으로 생각되지만 정확한 도상은 확인할 수 없다.

주악인물군은 조선시대의 악기를 들고있는데 실제로 사용은 하지 않았다.

도상에 있는 악기는 비파, 해금, 번, 각, 생황, 노고, 대금, 피리 등이다.

인물들은 궁정 인물화의 여인과 유사하게 표현되어 있는데 포 위에 천의와 치마를 입고 허리에는 요의, 머리는 두 갈래 묶어 올렸다.

화기는 총 2종류로 긴 화기 1개, 짧은 화기 1개 총 2개가 먹으로 써져있다.

시주자는 총 149명으로 상단 화기는 국가의 안녕과 왕실의 안위를 기원하는 축원문이 적혀 있다.

긴 화기에는 불화 조성과 관련된 내역이 있는데 시주자를 비중 순으로 순서대로 작성하고 4인의 화승이 조성했다는 내용을 쓰고 마지막에 제작 날짜를 적었다.

순치 10년(효종 4년) 1653년 7월에 제작되어 있는데 화기에 소장처 관련 부분은 없다.

- 참고문헌

- 정명희. "1653년 <영수사 영산회 괘불탱>을 중심으로 살펴본 조선시대 야외의식과 괘불." 동아시아불교문화 0.40 (2019): 105-131.

- 정보라. "鎭川 靈水寺 靈山會掛佛圖 硏究." 국내석사학위논문 東國大學校, 2016. 서울

- 성보문화재연구원. 대형불화 정밀조사 보고서. 대전: 문화재청, 2023.

- 국립문화유산연구원. 한국 괘불의 미. 대전: 국립문화유산연구원, 2024.

- 국립중앙박물관. 영산(靈山)의 모임, 진천 영수사 괘불. 서울:국립중앙박물관,2024.

부족한 글 읽어 주셔서 감사합니다.

틀린 부분 피드백 부탁드립니다.

'박물관, 미술관 > 박물관' 카테고리의 다른 글

| [불교중앙박물관] 봉선사 비로자나불삼신 괘불도 (4) | 2025.03.16 |

|---|---|

| [불교중앙박물관] 보광사 대웅보전 감로도 (0) | 2025.03.09 |

| [국립중앙박물관] 회암사명 약사삼존도 (1) | 2025.02.16 |

| [국립중앙박물관] 금동미륵보살반가사유상(1962-1, 1962-2) (0) | 2025.02.01 |

| [국립중앙박물관] 감산사 석조미륵보살입상 & 석조아미타불입상 (0) | 2025.01.23 |